在赤壁第五初级中学的数学组,有这样一位青年教师:她的教案上总是密密麻麻写满批注,课堂上总能把枯燥的公式讲得像故事一样生动,学生们总爱围着她叽叽喳喳,家长们提起她满是放心,她就是被评为“赤壁市优秀青年教师”的王珏老师。从踏上讲台的那天起,她就把“热爱”二字刻进了教育的每一个细节里。

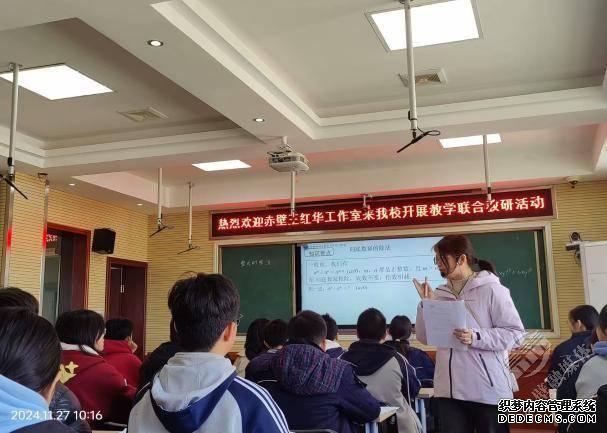

教研一线的“深耕者”,课堂上的“拆解师”

作为数学教研一线的骨干,王老师从未停下钻研的脚步。在繁忙的教学之余,她保持着对教育事业无尽的探索与追求,潜心于教研工作,不断磨砺自己的业务能力与专业素养,积极参加各种教研活动,从“新课标下的数学核心素养培养”到“分层教学实践研究”,每一次研讨都认真记录、反复琢磨。她常说:“数学是严谨的,但教学可以是灵动的。”为了让抽象的函数、几何图形变得易懂,她把生活里的例子搬进课堂:为了让学生啃下二次函数这块“硬骨头”,她带着学生观察人民广场的喷泉;讲几何证明时,用折纸演示“全等三角形”的对称——那些曾让学生皱紧眉头的重难点,经她一拆解,都变得简单生动。

这份深耕让她所带班的数学成绩始终名列前茅,更珍贵的是学生的转变,曾经说“我不是学数学的料”的孩子,如今会举着预习笔记追着问“老师,这道题我有新解法”;课堂上的眼神,从躲闪变成了亮晶晶的期待。

学生心中的“大朋友”,作业本上的“暖心人”

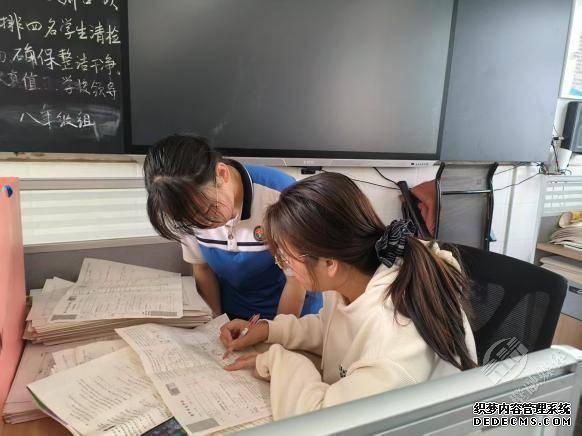

下课铃一响,王老师的讲台旁总围满学生。有人举着练习册问错题,有人凑过来分享“小秘密”——“老师,我昨晚偷偷刷题了”“我想考市重点,但有点怕”。她从不觉得这是“耽误时间”,总是弯着腰耐心听,顺手在草稿纸上画个笑脸:“有目标就是好事,咱们一步一步来。”

放学后的办公室里,她常常一边批改作业,一边等着留下来问问题的学生。有好几次家长晚上来接孩子,看到王老师正陪着孩子在教室写作业,手里还拿着刚改完的卷子,红笔圈出的不仅是错题,还有一句“这道题思路很棒,再细心点就完美”。“王老师改卷子像‘寻宝’,总能找到我们的闪光点。”学生们这样说。就连回到家,她的心思也常系着学生。丈夫总开玩笑:“你手机里存着全班的错题本,比宝宝的奶粉清单还清楚。”深夜的书桌前,她一边改卷子,一边在错题旁写下具体的解题思路,有时还会画个小漫画鼓励学生——这些带着温度的批注,成了孩子们最期待的“作业彩蛋”。

产假未休完的“逆行者”,家长心中的“定心丸”

王老师的宝宝刚满三个月,因为肺炎住院,而她的产假明明还有两个月。那段时间,正值学生备考,几个家长急得给她发消息:“孩子们总念叨您,说您讲的解题技巧特别管用。”看着手机里学生们发来的“老师我们想你”的表情包,她咬了咬牙,在宝宝病情稍有好转后,毅然提前返岗。

每天,她既要早早赶到校批改作业,中午抽午休回家喂奶,晚上改完试卷还要照顾宝宝。同事们心疼她,让她多休息,她总说:“孩子们现在是关键期,我在,他们心里踏实。”面对家长的焦虑,她更是耐心十足。有位妈妈因为孩子模拟考失利整夜失眠,凌晨给她发消息倾诉,她看到后立刻回复,一条条分析试卷,还特意约了时间和孩子谈心,渐渐地,家长群里的焦虑少了,更多的是“有王老师在,我们放心”的感叹。

社区里的“暑期导师”,用爱延伸教育的半径

除了校内教学,王老师还主动加入社区“暑期托管”志愿服务队。暑期帮助双职工家庭的孩子辅导作业。孩子们不爱写数学,她就设计“闯关游戏”,把习题变成“关卡”,通关了就能换一颗星星;有孩子基础薄弱,她就从课本例题开始,一道题一道题地讲,直到孩子眼里露出“我懂了”的亮光。社区里的孩子说:“王老师不光教我们做题,还带我们做手工,玩游戏。”她将每一个孩子的作品整理拍照发在家长群,让工作的家长能够安心。在她看来,教育不止于课堂,更在那些看得见、摸得着的温暖里。

如今,王老师依然在数学教研的一线深耕,在讲台与学生之间传递热爱。她说:“我只是个普通的老师,但看着学生们眼里有光、笔下有思路,看着他们愿意把心事说给我听,就觉得所有的辛苦都值得。”这份对教育的赤诚,让她在青春的赛道上,跑出了属于自己的精彩;在平凡的岗位上,书写着“四有”好老师的生动注脚。